|

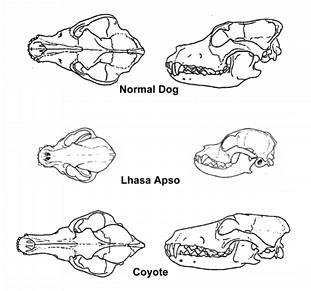

Les canidés ont à saisir leur proie avec leurs mâchoires.

Ils n'ont pas les griffes des chats. Par conséquent la force des muscles de

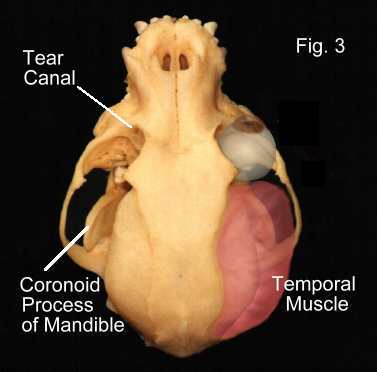

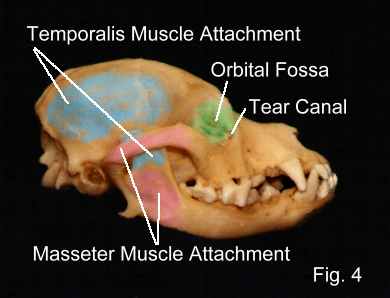

la mâchoire est impressionnante. Deux muscles ferment la mâchoire : le

temporal et le masséter. Le temporal se situe sur la majeur partie du lobe

temporal de la boîte crânienne. Ce muscle massif passe sous l'arche

zygomatique et s'attache à l'ensemble coronoïde des mandibules, os en forme

de langue longue et aplatie se projetant dans l'arche zygomatique. L'arche

doit être capable de contenir ce grand muscle sans quoi le chien ne pourra

pas fermer les mâchoires. Forcément, à moins que le lhassa n'ait les yeux

sur pédoncules, comme un requin marteau, la partie la plus large de la tête

sera le diamètre bi zygomatique. Cette arche est forte et massive parce que

le second muscle masticatoire, le masséter, situé le long de l'arche

elle-même, s'attache sur la face aplatie des mandibules inférieurs au joint

du temporal . Chez les carnivores, cette arche osseuse est aussi importante

que le cur ou les poumons, parce que, sans cette arche, il ne peut pas

manger.

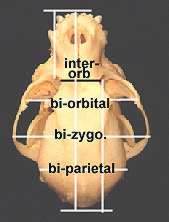

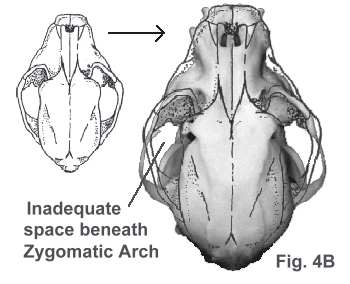

Si l'on se forge une image suite à la description «fuyant

derrière les yeux», cela entraîne la création d'une anomalie anatomique qui

est totalement illogique (celle-ci parut dans une revue canine nationale).

Les auteurs affirmaient que l'arche zygomatique devenait plus étroit sur sa

face postérieure comme le montre le schéma 4B. Si nous superposons les

diagrammes du crâne réel avec celui décrit par le standard, nous nous

rendons vite compte que le crâne du standard ne permet pas l'articulation

d'une mâchoire normale.

Tous les crânes des mammifères sont plus ou moins

construit sur un même schéma. L'articulation des coronoïdes des mandibules

se situe dans l'arche zygomatique pour que les muscles qui ferment les

mâchoires puissent s'attacher aux mandibules. Chez un animal tel que décrit

par le schéma 4B, il y a une impossibilité à bouger les mâchoires parce que

l'articulation des coronoïdes ne peut pas se loger dans l'arche. Même si

nous pouvions imaginer une autre forme de mâchoire qui s'insérerait dans

l'espace anormal, il ne resterait pas de place pour le muscle temporal.

Cette tentative d'expliquer un détail nébuleux du

standard par des fables plutôt que par une étude sérieuse de l'anatomie est

non seulement malhonnête, mais potentiellement dommageable à la race

concernée. Lorsque cette sorte d'information absurde se présente comme une

certitude dans des publications nationales et soutenue dans les séminaires

des clubs de race nationaux comme une base de jugement, nous disons au juges

de rechercher une monstruosité qui, si elle existait, rendrait l'animal non

viable.

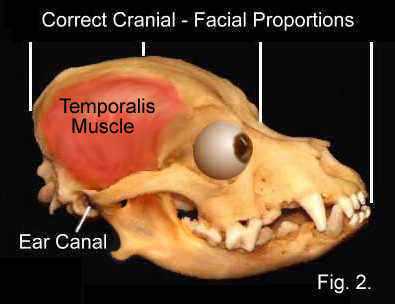

Fausse Impression n°3 Le haut du nez du lhassa apso est

sur le même niveau que la paupière inférieure. S'il vous plaît reportez vous

aux photos montrant le crâne latéralement, le bas de l'arrondi orbital est

nettement plus bas que la crête nasale. Ce n'est pas seulement vrai chez le

chien mais chez tous les carnivores, vous y compris! Cependant, parce que ce

fut une dame influente dans la race qui l'a écrit, nous continuons à

considérer ceci comme l'évangile. Regardez, croyez ce que vous voyez plus

que les mots des «experts». Si nous inclinons la tête du lhassa vers le bas,

nous verrons le nez au niveau du bas des orbites, figure 5, mais étudiez

encore les photos latérales.

On pourrait arguer que le bout du nez est plus bas que le

pont nasal, mais à ce moment là nous abandonnons «face droite» pour

l'accepter plongeant et le nez du lhassa légèrement en pente sera correct.

Je pense que chacun accepte que la base de l'expression du lhassa est

apportée par le nez droit, sans cela l'expression est étrangère. Encore une

fois

. Il suffit de regarder.

Fausse Impression n° 4 Le lhassa est un chien oriental et

pour cela doit être prognathe. Ceci sans distinction du fait que le lhassa

n'est pas oriental mais un chien d'Asie Centrale, cette idée est venue du

fait de nombreuses retouches mal adaptées faites à la race. Le museau du

lhassa est le compromis entre un raccourcissement pour conserver la chaleur

et la nécessité d'avoir une cavité nasale d'une longueur suffisante pour

chauffer et humidifier l'air inspiré. A un tiers de la longueur totale de la

tête, il se trouve à mi-chemin entre le normal, tête de type lupoïde et la

tête extrêmement courte de quelques races d'ornement qui ont vues leur tête

légèrement modifiée. Le standard original adopté à la fois par les anglais

et les américains en 1934 mentionnait que les mâchoires devaient être de

niveau, où de préférence légèrement prognathe inférieur. Pendant des années,

l'AKC et son officiel «Complète Dog Book» définissait comme mâchoires de

niveau une mâchoire normale (ciseau). Cependant, chez le lhassa, nous avons

toujours compris que les mâchoires de niveau se devaient d'être d'égale

longueur. Un chien à la mâchoire de niveau aura un museau de type «émoussé»

sans conséquence sur l'occlusion dentaire

. (en fait, une mâchoire de

«niveau» serait toujours de niveau même sans dent, le deuxième choix serait

légèrement prognathe.

Une bouche exagérément prognathe, dans laquelle il n'y a

aucune occlusion entre les incisives supérieures et inférieures, est une

bouche malsaine, amenée à perdre précocement ses dents. Sans contact ni

pression des dents opposées, celles-ci seront vite expulsées, l'os se

creusant autour des dents opposées causant ainsi leur perte prochaine. Dans

la dentition de niveau ou ciseau inversé, les canines se font une place

entre les incisives latérales et les canines de la mâchoire supérieure.

Cette position est essentielle «encrant» une occlusion stable. Si la

mâchoire inférieure est fortement prognathe, il y a alors mauvaise occlusion

des canines avec perte de stabilité de l'avant de la mâchoire. Tout

simplement parce que le prognathisme dans lequel les incisives hautes et

basses ne se touchent pas et les canines ne s'imbriquent pas proprement est

aussi inadapté qu'un bec de perroquet. C'est un désavantage biologique et ne

convient pas à la mâchoire d'un chien tibétain.

En 1978 le standard américain est modifié changeant le

terme «bouche» par «fermeture de bouche» en altérant ainsi le sens d'une

façon drastique. Une «bouche» de niveau fait référence au mâchoires de

niveau, ce qui veut dire que le chien peut avoir une mâchoire de niveau, en

ciseau supérieur ou ciseau inférieur; alors que «fermeture de bouche» de

niveau veut seulement indiquer dents en «tenaille» ce changement d'un seul

mot a engendré l'actuelle confusion entre fermetures et niveau et en ciseau.

Le standard anglais fut modifié deux fois depuis 1934.

L'Angleterre a opté, récemment, pour une face de type nettement plus

oriental, nez retroussé. Ce dernier changement de standard, accepté par la

FCI, fut rejeté par leurs cousins Australiens. Le nouveau standard anglais

concernant la fermeture de bouche impose aux incisives d'être aussi alignées

que possible, ce fut la principale des objections des Australiens. Les dents

en droite ligne sont une caractéristique du Bulldog, du Pékinois et de

quelques races similaires mais pas du lhassa apso. Chez le lhassa comme chez

les races n'ayant pas une tête trop courte, les incisives se placent en un

léger arrondi et les canines de la mâchoire inférieure se placent en arrière

des incisives latérales. C'est primordiale pour avoir une occlusion normale

des canines

et des prémolaires. Si les incisives se trouvent en ligne

droite avec les canines il ne peut y avoir une occlusion normale. Regardez.

Regardez comment les dents entrent en contact. Malheureusement notre sujet

était âgé de 13 ans et avait partiellement perdu ses dents, mas la structure

demeure encore visible.

Les chiens qui vinrent de l'Himalaya comme cadeau du

Dalaï Lama ou ramenés par les Bailey et les Cutting avaient des bouches de

niveau. Ils n'avaient pas le nez à la retrousse pas plus que des bouches

prognathes désirées par le standard anglais, agréé par la FCI.. Des photos

et des descriptions de la race des années 30 et 40 expositions sont très

claires. La plus ancienne description de la race date de 1901 «la bouche»

alors était presque de niveau un léger prognathisme supérieur était

souhaitable au prognathisme inférieur. De plus, des sujets récemment ramenés

du Bhoutan ont une fermeture de bouche en ciseau. A vous de décider si le

lhassa tibétain d'origine ou la version anglaise nouvellement révisée,

représente exactement la race.

En conclusion, j'espère que cet essai photographique aura

été utile pour comprendre les diverses structures de la tête. Je vous

exhorte, une nouvelle fois d'examiner les affirmations des experts et de les

comparer avec ce que vous voyez. Avant de voir vous devez regarder. J'espère

vous y avoir aidés.

Traduit par : J.G. NAMBOTIN GOBBI & Thomas H CALDWELL

3 photos du chien dont le crâne est notre sujet d`étude

|

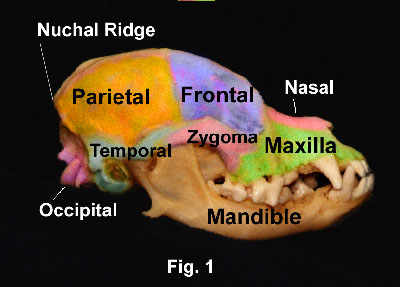

nuchal ridge : pont nuquial / neural canal : canal

neurologique. |