DOMAINE DE RANGUIN - TIBET

| ACCUEIL | LE LHASSA | STANDARD | CHAMPIONS | JEUNES | LIGNEE TIBETAINE | ARTICLES | LIENS | ||

| EXPO 2005/2007 | LES STARS | ÉPAGNEUL | Tibet | APSOGROUP |

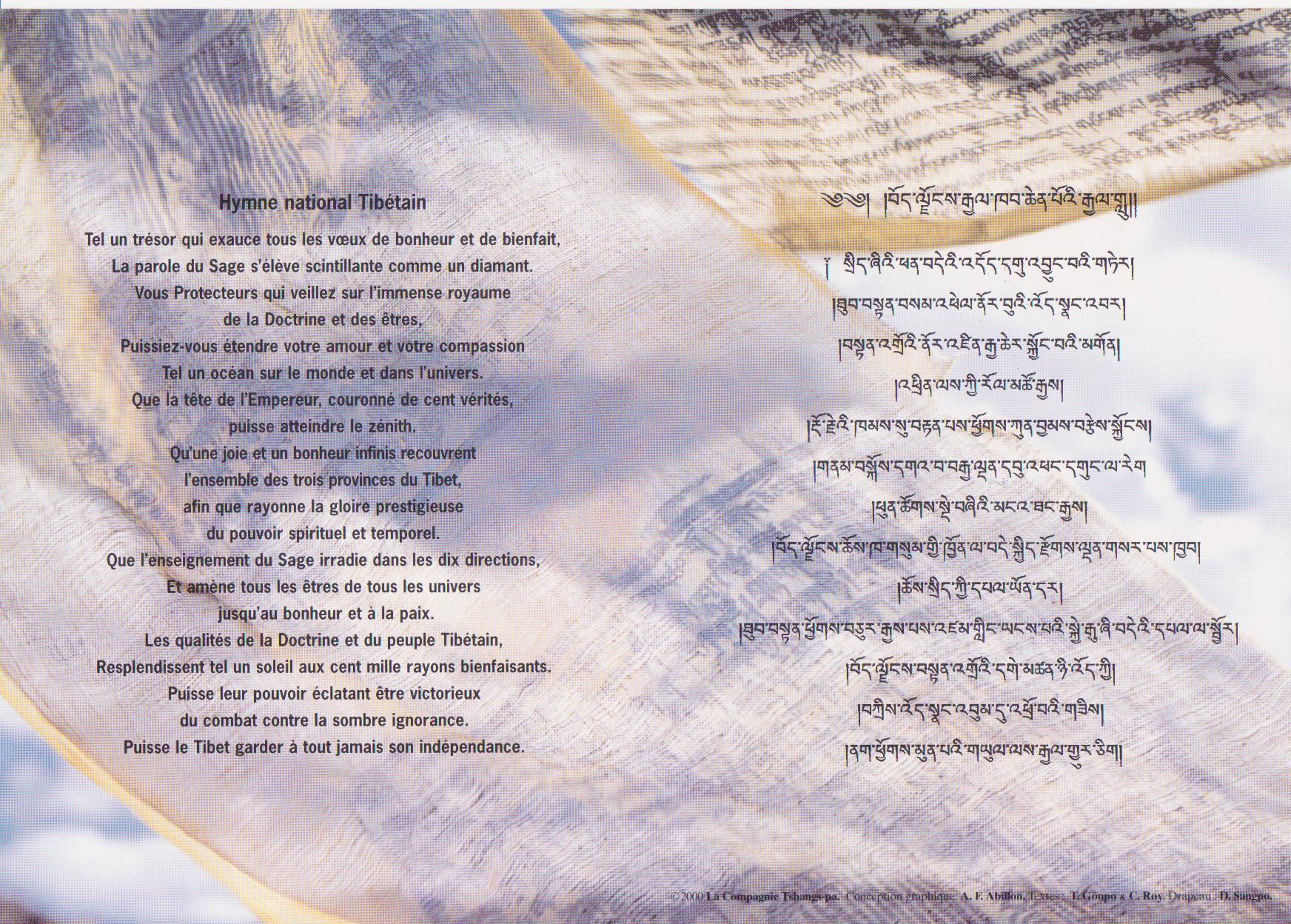

Copyright La Compagnie Tshang-pa, conception graphique AF Abillon.

Textes Tensing Gönpo & Caroline Roy.

Drapeau : Dorge Sangpo

Ce pays est crucifié que fait l'Occident ?

CETTE PAGE SERA CONSACRÉE AU TIBET

"JEUX OLYMPIQUES OU NON"

Pour ceux qui l'on vécu, souvenez vous de 1936 à Berlin.

Petite anecdote :

Un jour, ILS sont venus exterminer les juifs, mais comme je n'étais pas juif, je n'ai pas bougé, cela ne me regardait pas.

Puis ILS sont revenus, ILS s'en sont pris aux Arabes, comme je n'étais pas arabe, je n'ai pas bougé, cela ne me regardait pas.

Chaque jour qui passait ILS revenaient pour exterminer une autre et une autre ethnie. Ce n'était pas la mienne, cela ne me regardait pas.

Puis ce fut mon tour. Je cherchais alors de l'aide ................ Mais il n'y avait plus personne.

Méditez, cette petite histoire n'est pas de moi. Elle reflète cependant bien la situation.

RÉACTIONS DES POPULATIONS & DES PERSONNALITÉS

Mairie de Paris

Le

maire de Paris Bertrand Delanoë a indiqué qu’une banderole proclamant "Paris

défend les Droits de l’Homme partout dans le monde" serait déployée sur l’Hôtel

de Ville de Paris le 7 avril.

Le

maire de Paris Bertrand Delanoë a indiqué qu’une banderole proclamant "Paris

défend les Droits de l’Homme partout dans le monde" serait déployée sur l’Hôtel

de Ville de Paris le 7 avril.

- Réaction immédiate de la Chine : la porte-parole du ministère des Affaires

étrangères Jiang Yu affirmait espérer que "rien ne perturbera ou

portera atteinte à la flamme olympique"

Interrogée pour savoir si la décision du maire Bertrand Delanoë de déployer

cette banderole sur la mairie "constituait une perturbation ou

quelque chose qui porte atteinte au passage de la flamme", elle a répondu :

"Vous avez bien compris".

Auparavant, elle s’en était pris à ceux "qui perturbent et

sabotent le passage de la flamme". "C’est une provocation et

un défi pour les peuples du monde entier".

RÉACTIONS AU PORT DU "BADGE" PAR NOS ATHLÈTES

Déclaration de Jean-Paul Ribes

"Les athlètes français

viennent de se faire rouler dans la farine avec ce badge lamentable et écœurant

de lâcheté, reprenant un slogan utilisé par Staline !

On n’a même pas envie d’ironiser sur la montagne Douillet accouchant d’une

souris !

Alors qu’on meurt au Tibet et que les tribunaux chinois jettent en prison pour

"subversion" des dissidents pacifiques, nos courageux athlètes envoient aux

victimes le mot d’ordre "de tous les régimes totalitaires",

comme le souligne Lionnel Luca, président du groupe Tibet à l’Assemblée

Nationale (143 membres).

Mussolini, Staline, Hitler, Pinochet et les Khmers Rouges prétendaient tous

construire un "monde meilleur". On a vu comment ils s’y sont pris.

Est-ce là défendre la "dignité humaine" et les "valeurs

éthiques universelles", comme l’affirme la charte olympique ?

Le CSPT appelle tous les amis de la liberté au Tibet et de la démocratie en

Chine à manifester leur désapprobation en se rassemblant au Trocadéro lundi 7

avril dés 11 heures et à accompagner sans violence et dans le calme la flamme

olympique tout au long de son parcours avec drapeaux tibétains et pancartes. Le

CSPT appelle les Parisiennes et les Parisiens à pavoiser aux couleurs du Tibet".

Jean-Paul Ribes

Président du Comité de Soutien au Peuple Tibétain.

Manifestations du 7 avril pour la flamme olympique

lundi 7 avril 2008 par Rédaction Tibet Info (JMB)

Le parcours de la

flamme olympique à travers Paris a été marqué le 7 avril par de multiples

incidents, provoqués par des manifestants pro-tibétains, entraînant

l’interruption du relais à de nombreuses reprises et contraignant les

autorités à éteindre momentanément la torche à 5 reprises (1 technique devant

France Télévision, et 4 volontaires, à la demande des officiels chinois), en

dépit d’un service d’ordre impressionnant. Tout le long du parcours que devait

emprunter la flamme, des hommes et des femmes tentaient de s’allonger sur la

chaussée, mais étaient aussitôt délogés par la police avant l’arrivée du

cortège. Très rapidement, le relais a dû être abandonné et la flamme montée

dans un bus

Récit heure par heure :

11h00

Plusieurs centaines de manifestants arborant des drapeaux tibétains se

rassemblent Place du Trocadéro. Parmi les banderoles : "Pour

un Tibet libre", "Pour un monde sanglant, bienvenue aux JO

made in China".

11h00

Plusieurs centaines de manifestants arborant des drapeaux tibétains se

rassemblent Place du Trocadéro. Parmi les banderoles : "Pour

un Tibet libre", "Pour un monde sanglant, bienvenue aux JO

made in China".

12h15

Sylvain Garel, conseiller Verts de Paris, élu du XVIIIe arrondissement, a

tenté de s’approcher de la flamme au premier étage de la Tour Eiffel en criant

"Liberté pour le Tibet, troupes chinoises hors du Tibet.

Liberté pour les Chinois. Boycott des Jeux olympiques". Il a été

rapidement ceinturé par deux personnes et écarté du chemin emprunté par

Stéphane Diagana, premier porteur de la torche olympique dans son périple

parisien. "L’objectif était non pas de m’emparer de la flamme

mais d’attirer l’attention des médias sur la situation du Tibet et des Droits

de l’Homme en Chine", a-t-il expliqué.

12h15

Sylvain Garel, conseiller Verts de Paris, élu du XVIIIe arrondissement, a

tenté de s’approcher de la flamme au premier étage de la Tour Eiffel en criant

"Liberté pour le Tibet, troupes chinoises hors du Tibet.

Liberté pour les Chinois. Boycott des Jeux olympiques". Il a été

rapidement ceinturé par deux personnes et écarté du chemin emprunté par

Stéphane Diagana, premier porteur de la torche olympique dans son périple

parisien. "L’objectif était non pas de m’emparer de la flamme

mais d’attirer l’attention des médias sur la situation du Tibet et des Droits

de l’Homme en Chine", a-t-il expliqué.

12h20

Peu avant le départ, les porteurs de drapeaux tibétains, qui entendaient

manifester près de la Tour Eiffel ont été priés par la police de partir ou de

ranger leurs drapeaux. En revanche, les drapeaux français et chinois ont été

autorisés.

12h20

Peu avant le départ, les porteurs de drapeaux tibétains, qui entendaient

manifester près de la Tour Eiffel ont été priés par la police de partir ou de

ranger leurs drapeaux. En revanche, les drapeaux français et chinois ont été

autorisés.

12h30

Dans le salon où attend la flamme, la nervosité est palpable. L’ambassadeur de

Chine à Paris, qui se trouvait à la Tour Eiffel, a fait savoir aux autorités

françaises qu’il ne tolèrerait pas le moindre signe d’hostilité à son pays aux

abords du monument. (Ndr il va être servi !)

12h30

Dans le salon où attend la flamme, la nervosité est palpable. L’ambassadeur de

Chine à Paris, qui se trouvait à la Tour Eiffel, a fait savoir aux autorités

françaises qu’il ne tolèrerait pas le moindre signe d’hostilité à son pays aux

abords du monument. (Ndr il va être servi !)

Le

périple a d’abord été interrompu sur la rive gauche de la Seine, alors que le

cortège se déplaçait en direction d’Issy-les-Moulineaux

Le

périple a d’abord été interrompu sur la rive gauche de la Seine, alors que le

cortège se déplaçait en direction d’Issy-les-Moulineaux

Deux

militants de Reporters sans frontières (RSF) ont tenté de sauter par dessus

les cordons de policiers pour atteindre la flamme qui était à quelque 3 mètres

d’eux

Deux

militants de Reporters sans frontières (RSF) ont tenté de sauter par dessus

les cordons de policiers pour atteindre la flamme qui était à quelque 3 mètres

d’eux

Cinq

personnes, dont la vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France,

Mireille Ferri (Verts), qui transportait un extincteur, ont été interpellées

par la police au cours de multiples incidents qui ont débuté avant même le

départ de la flamme depuis la Tour Eiffel.

Cinq

personnes, dont la vice-présidente du Conseil régional d’Ile-de-France,

Mireille Ferri (Verts), qui transportait un extincteur, ont été interpellées

par la police au cours de multiples incidents qui ont débuté avant même le

départ de la flamme depuis la Tour Eiffel.

Quai

Branly, un policier a arraché un fanion de Reporters sans frontières des mains

d’une Vietnamienne non loin de là. Elle portait un tee shirt où l’on pouvait

lire : "chantons pour les droits de l’homme", en français

et en anglais.

Quai

Branly, un policier a arraché un fanion de Reporters sans frontières des mains

d’une Vietnamienne non loin de là. Elle portait un tee shirt où l’on pouvait

lire : "chantons pour les droits de l’homme", en français

et en anglais.

La

flamme a finalement été éteinte pendant une vingtaine de minutes pour des "raisons

techniques" à proximité de l’immeuble de France télévisions, dans le XVe

arrondissement. Elle a été rallumée vers 13h50 avant de reprendre son

cheminement.

La

flamme a finalement été éteinte pendant une vingtaine de minutes pour des "raisons

techniques" à proximité de l’immeuble de France télévisions, dans le XVe

arrondissement. Elle a été rallumée vers 13h50 avant de reprendre son

cheminement.

13h00

un drapeau noir sur lequel des menottes figurent les anneaux olympiques, a été

déployé au premier étage de la tour Eiffel, côté pilier nord. Trois alpinistes

avaient profité de la pause des agents de sécurité après le départ de la

flamme pour escalader le pilier nord de la Tour Eiffel et déployer le drapeau

de RSF.

13h00

un drapeau noir sur lequel des menottes figurent les anneaux olympiques, a été

déployé au premier étage de la tour Eiffel, côté pilier nord. Trois alpinistes

avaient profité de la pause des agents de sécurité après le départ de la

flamme pour escalader le pilier nord de la Tour Eiffel et déployer le drapeau

de RSF.

Entre

l’Alma et l’Arc de Triomphe, le relais est de nouveau interrompu

Entre

l’Alma et l’Arc de Triomphe, le relais est de nouveau interrompu

Sur

les Champs-Elysées, le drapeau noir de Reporters sans frontières a été déployé

dans l’après-midi au troisième étage d’un immeuble de l’avenue des

Champs-Elysées, au passage du relais de la flamme olympique.

Sur

les Champs-Elysées, le drapeau noir de Reporters sans frontières a été déployé

dans l’après-midi au troisième étage d’un immeuble de l’avenue des

Champs-Elysées, au passage du relais de la flamme olympique.

Quelques mètres plus bas, sur l’avenue des Champs-Elysées, une foule

importante de militants anti-chinois ont sifflé et hué le passage de la

torche. Avant le passage de la flamme sur les Champs-Elysées, une femme était

parvenue à traverser l’avenue, munie d’un drapeau tibétain. Elle a été

maîtrisée sans violence et évacuée par les forces de l’ordre.

15h40

La flamme olympique a de nouveau été mise à l’abri dans un bus près du jardin

des Tuileries, après sa descente de l’avenue des Champs-Elysées.

15h40

La flamme olympique a de nouveau été mise à l’abri dans un bus près du jardin

des Tuileries, après sa descente de l’avenue des Champs-Elysées.

15h30

Place de l’Hôtel de Ville : un groupe de Tibétains est bloqué et écarté par la

gendarmerie et ne peut rejoindre les autres spectateurs attendant le passage

de la flamme. Sous la banderole "La France défend les Droits

de l’Homme dans le monde", les Tibétains n’ont pas le droit de manifester.

15h30

Place de l’Hôtel de Ville : un groupe de Tibétains est bloqué et écarté par la

gendarmerie et ne peut rejoindre les autres spectateurs attendant le passage

de la flamme. Sous la banderole "La France défend les Droits

de l’Homme dans le monde", les Tibétains n’ont pas le droit de manifester.

Les drapeaux chinois sont, eux, très nombreux dans un coin de la place. (NB

Les Français pouvaient, eux, déployer les drapeaux tibétains).

Juste avant le passage de la flamme, le drapeau aux menottes de RSF et un

drapeau tibétain apparaissent à une fenêtre du 1er étage de l’Hôtel de Ville,

salués par des vivats de la foule.

*

Cette action est à l’initiative du groupe d’élus Verts qui avaient déjà

déployé les mêmes drapeaux peu avant à l’intérieur de la mairie, dans une cour

intérieure

La cérémonie qui prévoyait de faire passer la flamme dans la Cour d’honneur de

l’Hôtel de Ville et s’arrêter une demi-heure est purement et simplement

annulée à la demande de l’ambassade de Chine, et la flamme repart dans un

véhicule. Au lieu de passer par l’île de la Cité, le convoi est passé

directement sur le quai des Grands Augustins vers l’Assemblée nationale.

16h30

Reporters sans frontières (RSF) a déployé sur la façade de Notre-Dame, une

banderole où figurent des anneaux olympiques sous forme de menottes. La

banderole a été déployée juste au-dessus de la rosace de la porte d’entrée et

était surmontée d’un petit drapeau tibétain. Environ une heure plus tard, la

banderole avait été enlevée.

16h30

Reporters sans frontières (RSF) a déployé sur la façade de Notre-Dame, une

banderole où figurent des anneaux olympiques sous forme de menottes. La

banderole a été déployée juste au-dessus de la rosace de la porte d’entrée et

était surmontée d’un petit drapeau tibétain. Environ une heure plus tard, la

banderole avait été enlevée.

Robert Ménard, le secrétaire général de l’organisation de défense des

journalistes, est l’instigateur de cette action, pour laquelle il a "escaladé

la façade de la cathédrale la nuit dernière (sous la neige !) accompagné de

deux professionnels", a-t-il raconté à l’AFP. L’ascension a duré 3h30. Il

est ensuite resté caché dans la cathédrale jusqu’en milieu d’après-midi, le

temps de déployer la banderole, puis de redescendre pour rejoindre les

manifestants.

16h30

Assemblée nationale : Les députés ont interrompu leurs travaux à 16H30, avant

le passage de la flamme olympique aux abords de l’Assemblée nationale,

certains élus souhaitant aller manifester en faveur des Droits de l’Homme au

Tibet.

16h30

Assemblée nationale : Les députés ont interrompu leurs travaux à 16H30, avant

le passage de la flamme olympique aux abords de l’Assemblée nationale,

certains élus souhaitant aller manifester en faveur des Droits de l’Homme au

Tibet.

En déclarant ouvert à 16H00 le débat dans l’hémicycle, le président de séance,

Marc Le Fur (UMP), a fait savoir que tous les groupes avaient demandé la

suspension des travaux lors du passage de la flamme et qu’il y "ferait

droit". Le patron du groupe PS, Jean-Marc Ayrault, a fait part de sa "satisfaction"

pour cette décision "modeste" en regrettant une nouvelle

fois que le président de l’Assemblée, Bernard Accoyer (UMP), n’ait pas accédé

à sa demande de déployer le drapeau tibétain sur le fronton du Palais-Bourbon.

- Une banderole portant l’inscription "Respect des Droits de l’Homme en

Chine", entourée de drapeaux du Tibet, a été accrochée à une rambarde, à côté

des marches de l’Assemblée nationale, au passage de la flamme olympique à

Paris.

La banderole a été accrochée dans l’enceinte de l’Assemblée nationale et était

tenue par des élus, munis de leur écharpe et qui brandissaient des drapeaux

tibétains et de l’organisation Reporters sans frontières

17h00

Les derniers relais de la flamme olympique dans les rues de Paris ont été

supprimés peu avant 17H00, la torche gagnant en bus directement depuis l’Assemblée

nationale son point d’arrivée, le stade Charléty.

17h00

Les derniers relais de la flamme olympique dans les rues de Paris ont été

supprimés peu avant 17H00, la torche gagnant en bus directement depuis l’Assemblée

nationale son point d’arrivée, le stade Charléty.

En Chine, le journal

télévisé du soir de la télévision centrale chinoise, le plus regardé dans le

pays, a seulement évoqué le départ de la flamme olympique à Paris, sans parler

des incidents.

Le journal de la nuit de la télévision centrale chinoise a brièvement évoqué,

pour la première fois, les incidents qui ont perturbé le passage de la flamme

olympique à Paris, sans cependant donner de détails.

La présentatrice du journal de 22H00, diffusé sur la principale chaîne de la

télévision centrale, CCTV1, a indiqué qu’un petit nombre de personnes avaient

tenté de perturber le passage à Paris et à Londres, sans cependant entrer dans

les détails pour la capitale parisienne.

Auparavant, sur fond d’images du passage de la flamme à Paris, avec une

présence importante de policiers, l’envoyé spécial de CCTV avait évoqué "l’accueil

chaleureux des habitants de Paris, des Chinois d’outre-mer, des étudiants

chinois". "J’ai vu beaucoup de drapeaux chinois",

a-t-il dit. Aucune chaîne de télévision chinoise n’a retransmis en direct

l’étape parisienne de la flamme des Jeux olympiques.

La flamme olympique à Paris, Rogge réclame la paix au Tibet

La flamme olympique, copieusement chahutée dimanche à Londres par des manifestants dénonçant la répression des autorités chinoises au Tibet, effectue à Paris sa dernière étape européenne sous la menace de nouvelles manifestations, alors que le CIO a appelé à la paix au Tibet.

"Nous appelons à une résolution rapide et pacifique de la crise au Tibet, qui a déclenché une vague de protestations dans le monde", a déclaré lundi à Pékin le président du Comité international olympique (CIO) Jacques Rogge, qui participe à une réunion avec les responsables des comités olympiques nationaux.

"Quelle que soit la raison, la violence n'est pas compatible avec les valeurs de la flamme olympique ou des jeux Olympiques", a affirmé M. Rogge.

Le feu olympique, arrivé dimanche soir par avion en France, sera porté par 80 relayeurs sur 28 km dans Paris. La flamme partira du premier étage de la Tour Eiffel à 12h35 et arrivera au Stade Charléty vers 17h00, après être passée devant quelques grands sites et avoir emprunté quelques prestigieuses artères de la Ville Lumière (Arc de Triomphe, Champs-Elysées, Ile de la Cité, Boulevard St-Germain).

En fin de journée, elle devrait recevoir un bel accueil de la communauté chinoise du XIIIe arrondissement, mais des manifestations "symboliques et spectaculaires" sont annoncées le long du parcours.

Les Tibétains de France ont prévu une "journée citoyenne de solidarité" sur le Parvis des droits de l'Homme au Trocadéro.

L'organisation de défense de la presse Reporters sans Frontières (RSF) annonce des actions "symboliques, spectaculaires (...) mais respectueuses des Jeux", selon son secrétaire général Robert Ménard.

Un impressionnant dispositif de sécurité, digne de la protection d'un chef d'Etat, est prévu, avec pas moins de 3.000 policiers, sur terre, dans les airs et même sur la Seine.

Une "bulle étanche" d'environ 200 mètres de long sera constituée autour du porteur de l'emblème des JO, composée de 65 motards, 100 policiers en rollers et autant de pompiers de Paris joggeurs.

Le porteur de la flamme sera suivi de 32 véhicules de CRS, soit 160 hommes, un groupe de motards fermant la marche. 1.600 policiers devraient être répartis sur le trajet pour parer à toute éventualité.

Les athlètes français devraient porter un badge arborant les anneaux olympiques, le mot "France" et le slogan "pour un monde meilleur", un geste en faveur des droits de l'Homme, en Chine et ailleurs.

Sur la façade de l'Hôtel de ville sera déployée une banderole proclamant: "Paris défend les droits de l'Homme partout dans le monde". En revanche, il n'y aura pas de drapeau tibétain sur le fronton de l'Assemblée nationale mais le Comité France Tibet a prévu de se montrer.

Après son périple européen, la flamme olympique partira lundi soir pour les Amériques, où deux étapes l'attendent, à San Francisco mercredi et à Buenos Aires vendredi.

La Chine "changera" grâce aux Jeux Olympiques, selon le président du CIO

"Nous pensons qu'en ouvrant la Chine au regard du monde à travers les 25.000 représentants des médias qui assisteront à la manifestation olympique, le pays changera. Les jeux Olympiques sont une force au service du bien. Ils sont un catalyseur de changement, non un remède à tous les maux", affirme le texte.

"Comme je l'ai déclaré le week-end dernier, la situation au Tibet préoccupe vivement le CIO. Nous avons déjà exprimé l'espoir de voir ce conflit se régler pacifiquement le plus rapidement possible. La violence, qu'elle qu'en soit la raison, est contraire à l'esprit et aux valeurs olympiques", poursuit-il.

"Le CIO est respectueux des droits de l'Homme. Nous respectons les ONG et les groupes militants, ainsi que les causes qu'ils soutiennent -nous dialogons du reste régulièrement avec eux- mais nous ne sommes ni une organisation politique, ni un organisme militant", estime encore Jacques Rogge.

Le président du CIO, qui a été la cible des défenseurs des droits de l'Homme en Chine, qui réclament un boycott des Jeux et lui reprochent son silence, assistera lundi matin à la cérémonie d'allumage de la flamme, dix jours après de violentes émeutes au Tibet, sévèrement réprimées par le régime chinois.

Après un bilan des émeutes revu à la hausse, faisant désormais état de 19 morts à Lhassa la semaine dernière, la Chine a confirmé qu'elle ne relâcherait pas la pression au Tibet.

Pour le CIO, les manifestants agissent par haine de la Chine

Un haut responsable du Comité international olympique (CIO) a condamné mardi à Pékin les manifestants qui ont perturbé le passage de la flamme à Londres et Paris, estimant qu'ils agissaient par haine de la Chine.

"Nous sommes extrêmement désespérés", a déclaré Kevan Gosper, vice-président de la commission de coordination des Jeux au CIO, soulignant que la flamme était prise à partie par ceux qui cherchent à exprimer leur opposition à la Chine.

"Ils expriment juste leur haine quel que soit le sujet à l'ordre du jour, et la haine contre le pays hôte retombe sur notre torche", a-t-il dit.

Gosper a également qualifié les manifestants de "perturbateurs professionnels".

Les organisateurs des JO "ont fait énormément d'effort pour se préparer à organiser l'un des plus grands jeux de tous les temps", a-t-il dit.

"Et ces perturbateurs, ces perturbateurs professionnels, ne font pas attention à ça. Ils sont juste animés par la haine et le ressentiment", a estimé ce haut responsable du CIO.

"Ces manifestations organisées sont un abus contre la torche olympique, qui est le symbole de la bonne volonté, de la paix, de la compréhension et de l'excellence dans le sport", a-t-il dit.

Le comité d'organisation des jeux Olympiques de Pékin (Bocog) a affirmé pour sa part qu'"aucune force" ne pourra arrêter la flamme olympique malgré les incidents de Paris et de Londres.

"Le parcours de la flamme olympique va se poursuivre avec le soutien des habitants du monde entier", a déclaré aux journalistes le porte-parole du Bocog, Sun Weide.

"Aucune force ne peut arrêter le parcours de la flamme olympique des jeux de Pékin", a-t-il ajouté.

Toutefois, le CIO discutera cette semaine à Pékin d'un éventuel abandon du parcours mondial de la flamme à l'avenir pour les jeux Olympiques après l'édition 2008.

Un journal officiel chinois a accusé mardi la France de ne pas avoir bien protégé la flamme olympique la veille dans la capitale française, affirmant que les incidents montraient "l'incompétence" de la police de Paris.

Tout au long de la journée de lundi le parcours de la flamme olympique à Paris a été perturbé par des manifestants pro-Tibétains qui ont obligé les organisateurs à interrompre le relais avant son terme, transformant cette journée en véritable fiasco après une étape londonienne chahutée.

La flamme olympique a décollé lundi soir de Paris à destination de San Francisco, sa prochaine étape.

Les manifestants pro-Tibétains ont harcelé lundi les porteurs de la flamme olympique à Paris, obligeant finalement les organisateurs chinois à interrompre le relais avant son terme et transformant cette journée en véritable fiasco après une étape londonienne déjà chahutée.

Malgré une très forte présence policière, les organisateurs chinois, harcelés par les militants depuis le départ de la Tour Eiffel à la mi-journée ont décidé d'annuler les derniers relais et de convoyer la flamme en bus jusqu'à son lieu d'arrivée, le stade Charléty, dans le sud de la capitale. Au moins une personne, un caméraman de télévision, a été blessée dans les échauffourées.

La flamme olympique a quitté la France lundi soir à destination de San Francisco (Etats-Unis) où trois militants pro-Tibet, avant son arrivée, ont escaladé des haubans du célèbre pont du Golden Gate à San Francisco. Ils ont déployé, une fois hissés à bonne hauteur, un drapeau tibétain et une banderole disant "one world, one dream, free Tibet" (un monde, un rêve, libérer le Tibet). L'itinéraire de la flamme dans la métropole californienne a déjà été raccourci, et la ville s'apprête à déployer des mesures de sécurité inédites.

Et les autorités de Buenos Aires ont décidé également de renforcer le dispositif de sécurité mis en place pour accueillir vendredi la flamme olympique afin d'éviter des incidents similaires à ceux qui ont émaillé son passage à Londres et Paris.

le 9 avril 2008

Réactions suite aux manifestations du 7 avril

mardi 8 avril 2008Milieux tibétains

Le

gouvernement tibétain en exil a tacitement approuvé le 8 avril

les manifestations qui ont émaillé le parcours de la flamme olympique en

arguant du droit des personnes à s’élever contre les "effroyables"

violations des droits de l’Homme par la Chine.

Le

gouvernement tibétain en exil a tacitement approuvé le 8 avril

les manifestations qui ont émaillé le parcours de la flamme olympique en

arguant du droit des personnes à s’élever contre les "effroyables"

violations des droits de l’Homme par la Chine.

"Tant que les protestations sont pacifiques, organisations

non gouvernementales ou particuliers ont le droit de protester contre les

effroyables violations des droits de l’Homme au Tibet", a déclaré à l’AFP

Thubten Samphel, porte-parole du gouvernement tibétain en exil à Dharamsala.

Matthieu

Ricard, porte-parole du Dalaï Lama, a estimé le 8 avril sur RTL

que les manifestations comme celles qui ont émaillé le 7 le passage de la

flamme olympique à Paris, représentaient "la seule occasion

que l’on ait de faire un petit peu pression" sur Pékin.

Matthieu

Ricard, porte-parole du Dalaï Lama, a estimé le 8 avril sur RTL

que les manifestations comme celles qui ont émaillé le 7 le passage de la

flamme olympique à Paris, représentaient "la seule occasion

que l’on ait de faire un petit peu pression" sur Pékin.

"Je crois que le but, c’est que les 200 Tibétains qui sont

morts sous les balles des Chinois récemment ne soient pas morts en vain, ils

l’ont fait uniquement pour attirer l’attention du monde sur l’oppression qui

dure depuis 50 ans et ensuite sur le renforcement de la difficulté de leurs

conditions [...] après ça, il n’y aura plus aucun moyen de pression", a

déclaré le moine français.

"On ne peut pas reprocher aux gens d’essayer de manifester

leur indignation, peut-être que ce n’est pas la plus belle façon de le

faire, mais comment voulez-vous faire d’autre devant le mur d’intransigeance",

a ajouté M. Ricard qui a ajouté : "si vous voulez que je

vous dise mon sentiment personnel, c’est normal, c’est la seule occasion que

l’on ait de faire un petit peu pression".

Il a rappelé que le Dalaï Lama n’avait cessé de répéter depuis 20 ans qu’il

ne réclamait pas l’indépendance, qu’il était en faveur des Jeux olympiques

de Pékin, contre le boycott et favorable au dialogue.

"Ce serait mieux que le gouvernement chinois n’accule pas

les gens qui veulent militer pour les droits de l’homme" a ajouté le

moine.

Assemblée et Groupe Tibet

Le

groupe d’études sur le Tibet à l’Assemblée nationale a adressé

une motion au président chinois Hu Jintao, au président Nicolas Sarkozy et

au président du CIO Jacques Rogge, appelant au respect des droits des

Tibétains.

Le

groupe d’études sur le Tibet à l’Assemblée nationale a adressé

une motion au président chinois Hu Jintao, au président Nicolas Sarkozy et

au président du CIO Jacques Rogge, appelant au respect des droits des

Tibétains.

Dans ce document, les députés du groupe Tibet soulignent que "la

Chine fait subir aux Tibétains, en particulier depuis le 10 mars 2008, une

répression qui rappelle les pires heures de leur histoire".

"Il s’agit de la poursuite d’une entreprise de destruction

humaine et d’anéantissement culturel. Comble du scandale, on accuse le Dalaï

Lama, dont toute la vie est un exemple de non-violence, d’être responsable

de cette violence", affirme la motion.

Le groupe Tibet, que préside le député UMP Lionnel Luca, demande "la

libération immédiate de tous les prisonniers politiques", appelle les

dirigeants chinois à cesser "immédiatement les massacres"

et réclame "une commission d’enquête indépendante" sur

les récents événements au Tibet.

Il demande que le chef de l’Etat chinois, Hu Jintao, "accepte

de recevoir le Dalaï Lama pour des discussions concrètes concernant

l’autonomie du Tibet".

Lionnel

Luca président du groupe Tibet : "Il faut

montrer l’attachement de notre peuple aux Droits de l’Homme et aux

Tibétains, qui ont eu le courage d’alerter le monde en bravant la répression

et en mourant pour cela." "Je trouve scandaleux qu’on

fasse enlever le drapeau tibétain. Nous aurons tout à l’heure ce drapeau et

nous verrons si on viendra nous l’enlever." "Dans cette

affaire, plutôt que Pékin copie Paris, c’est plutôt Paris qui aurait

tendance à copier Pékin. Il faut arrêter cette paranoïa. Ceux qui menacent

les intérêts français, ce n’est sûrement pas le peuple tibétain, c’est

l’arrogance d’une ambassade ici, chez nous, qui se considère comme une

ambassade occupante."

Lionnel

Luca président du groupe Tibet : "Il faut

montrer l’attachement de notre peuple aux Droits de l’Homme et aux

Tibétains, qui ont eu le courage d’alerter le monde en bravant la répression

et en mourant pour cela." "Je trouve scandaleux qu’on

fasse enlever le drapeau tibétain. Nous aurons tout à l’heure ce drapeau et

nous verrons si on viendra nous l’enlever." "Dans cette

affaire, plutôt que Pékin copie Paris, c’est plutôt Paris qui aurait

tendance à copier Pékin. Il faut arrêter cette paranoïa. Ceux qui menacent

les intérêts français, ce n’est sûrement pas le peuple tibétain, c’est

l’arrogance d’une ambassade ici, chez nous, qui se considère comme une

ambassade occupante."

Patrick

Bloche vice-président du groupe Tibet : "Il y a

quatre mois stratégiques pour tous celles et ceux qui se sont engagés en

solidarité avec le peuple tibétain pour faire une pression extraordinaire

sur les autorités chinoises, pour qu’elles reprennent des discussions avec

le Dalaï Lama. Il faut qu’on utilise ces quatre mois pour faire bouger les

choses de manière forte."

Patrick

Bloche vice-président du groupe Tibet : "Il y a

quatre mois stratégiques pour tous celles et ceux qui se sont engagés en

solidarité avec le peuple tibétain pour faire une pression extraordinaire

sur les autorités chinoises, pour qu’elles reprennent des discussions avec

le Dalaï Lama. Il faut qu’on utilise ces quatre mois pour faire bouger les

choses de manière forte."

Noël

Mamère : "La mobilisation paie. Il faut que le

voyage de la flamme olympique soit un parcours du combattant, pas un

parcours de la honte." "Il faut obtenir des concessions

de la part des autorités chinoises, parce qu’elles ne détestent rien tant

que de perdre la face. (...) C’est formidable qu’il y ait autant de

politiques, de citoyens, d’hommes et de femmes qui manifestent pour le

peuple tibétain et pour les dissidents chinois. Je souhaite que, une fois

les lampions des JO éteints, cette mobilisation ne faiblisse pas."

Noël

Mamère : "La mobilisation paie. Il faut que le

voyage de la flamme olympique soit un parcours du combattant, pas un

parcours de la honte." "Il faut obtenir des concessions

de la part des autorités chinoises, parce qu’elles ne détestent rien tant

que de perdre la face. (...) C’est formidable qu’il y ait autant de

politiques, de citoyens, d’hommes et de femmes qui manifestent pour le

peuple tibétain et pour les dissidents chinois. Je souhaite que, une fois

les lampions des JO éteints, cette mobilisation ne faiblisse pas."

Jean-Christophe

Lagarde : "La flamme olympique, c’est l’occasion

de rappeler à la France et au monde entier la dictature qui s’exerce en

Chine. C’est l’occasion de marquer notre désapprobation à la fois du régime

chinois et du sort qu’il fait vivre depuis plus de 50 ans au peuple tibétain."

"Aujourd’hui, on s’aperçoit qu’il y avait des tigres de

papier en Chine et qu’il y a désormais des chiffons de papier : c’est la

charte olympique sur laquelle s’asseoit allègrement le CIO sans aucune

considération pour les peuples qui se font massacrer."

Jean-Christophe

Lagarde : "La flamme olympique, c’est l’occasion

de rappeler à la France et au monde entier la dictature qui s’exerce en

Chine. C’est l’occasion de marquer notre désapprobation à la fois du régime

chinois et du sort qu’il fait vivre depuis plus de 50 ans au peuple tibétain."

"Aujourd’hui, on s’aperçoit qu’il y avait des tigres de

papier en Chine et qu’il y a désormais des chiffons de papier : c’est la

charte olympique sur laquelle s’asseoit allègrement le CIO sans aucune

considération pour les peuples qui se font massacrer."

Politiques

Nicolas

Sarkozy a déclaré le 8 avril à Cahors qu’il déterminerait les "conditions"

de la participation de Paris à la cérémonie d’ouverture des JO "en

fonction de la reprise" du dialogue entre la Chine et le Dalaï Lama.

Nicolas

Sarkozy a déclaré le 8 avril à Cahors qu’il déterminerait les "conditions"

de la participation de Paris à la cérémonie d’ouverture des JO "en

fonction de la reprise" du dialogue entre la Chine et le Dalaï Lama.

"La solution est dans la reprise du dialogue" entre

Pékin et le chef spirituel des Tibétains "pour que les Jeux

olympiques puissent se dérouler de façon apaisée", a déclaré à la presse

le président de la République.

"La France fera tout pour que ce dialogue reprenne (...) Il

y a encore quelques mois, il n’y a pas de temps à perdre".

Bertrand

Delanoë a estimé le 8 avril que le passage chaotique de la

flamme olympique à Paris avait été "un mouvement

d’expression forte en faveur des Droits de l’Homme et de la dignité du

peuple tibétain", et critiqué l’attitude des officiels chinois sur

place.

Bertrand

Delanoë a estimé le 8 avril que le passage chaotique de la

flamme olympique à Paris avait été "un mouvement

d’expression forte en faveur des Droits de l’Homme et de la dignité du

peuple tibétain", et critiqué l’attitude des officiels chinois sur

place.

"C’était un moment dense" a estimé M. Delanoë sur Europe

1. "C’était un mouvement d’expression forte en faveur des

droits de l’homme et de la dignité du peuple tibétain", a-t-il ajouté.

Le maire de Paris a critiqué l’attitude des officiels chinois présents à

Paris pour encadrer le passage de la flamme, leur reprochant par exemple

notamment d’avoir "perturbé la transmission de la flamme"

par David Douillet.

Il a expliqué qu’il n’avait pas fait enlever le drapeau tibétain mis sur la

façade de l’hôtel de ville par des élus parisiens "parce que

j’estime que ce n’est pas aux officiels chinois de décider, pendant le

parcours de la flamme, que l’on passe ou pas à l’Hôtel de ville".

"Ce ne sont pas les athlètes français qui sont en cause, ou

les citoyens français qui expriment leur attachement aux Droits de l’Homme.

Ceux qui sont en cause, ce sont les autorités chinoises", a-t-il

également déclaré.

Denis

Baupin, a estimé le 8 avril que si le CIO voulait "sauver

l’olympisme" et "restaurer son image", il devait

faire pression sur la Chine en menaçant de déplacer les JO 2008 à Athènes,

où ont eu lieu les précédents Jeux.

Denis

Baupin, a estimé le 8 avril que si le CIO voulait "sauver

l’olympisme" et "restaurer son image", il devait

faire pression sur la Chine en menaçant de déplacer les JO 2008 à Athènes,

où ont eu lieu les précédents Jeux.

Adjoint écologiste de Bertrand Delanoë, M. Beaupin a assuré dans un

communiqué qu’en "envisageant de renoncer à la tournée

mondiale de la flamme, le CIO montre qu’il prend enfin conscience de la

descente aux enfers qui la menace : l’anéantissement des valeurs olympiques

dans la violence policière chinoise exportée à travers le monde".

Pour M. Baupin, "si le CIO veut restaurer son image et

sauver l’olympisme, il lui reste une solution : faire réellement et

visiblement pression sur la Chine en menaçant de déplacer les JO 2008 !"

"Un site alternatif idéal existe : Athènes, berceau de

l’olympisme... et ce d’autant plus que cela permettrait de rentabiliser les

équipements coûteux de 2004", a-t-il estimé.

Cécile Duflot, secrétaire nationale des Verts, a jugé le 7

avril, après les brèves interpellations de deux élus Verts au passage de la

flamme olympique à Paris, que "pour complaire aux Chinois,

le droit d’expression en France est bafoué".

"Ce qui est très choquant, c’est que pour complaire aux

Chinois, le droit d’expression en France est bafoué depuis ce matin, par

l’interdiction de déployer des banderoles, par la confiscation des drapeaux

tibétains".

"Même ceux qui n’ont pas d’action violente par rapport à la

flamme sont empêchés d’exprimer une opinion. C’est une dérive de répression

de la liberté d’expression qui est inquiétante".

Sportifs et Comités olympiques

David

Douillet, président de la Commission des athlètes au Comité

olympique français (CNOSF), a indiqué le 8 avril qu’il demandait à être reçu

par Jacques Rogge, président du Comité international olympique, pour évoquer

le traitement subi lors du passage de la flamme olympique à Paris.

David

Douillet, président de la Commission des athlètes au Comité

olympique français (CNOSF), a indiqué le 8 avril qu’il demandait à être reçu

par Jacques Rogge, président du Comité international olympique, pour évoquer

le traitement subi lors du passage de la flamme olympique à Paris.

"Nous demandons à être reçus par Jacques Rogge pour

expliquer ce que nous avons vécu, et surtout dans quel contexte on vit",

a déclaré David Douillet à l’AFP.

"Lors du relais, nous avons clairement senti que nous

n’étions pas considérés par les Chinois. Ils nous ont craché à la figure

comme la rue nous a craché à la figure", a-t-il poursuivi.

"Cela pose clairement la question de la place des athlètes

dans le mouvement olympique, comme cela pose la question de savoir ce que

fait le CIO pour protéger ses principaux acteurs et quelle considération on

a pour eux", a-t-il avancé.

Parallèlement, David Douillet a fustigé le manque de réaction de l’Ukrainien

Sergueï Bubka, président de la Commission des athlètes au sein du CIO.

"Je suis étonné du mutisme de Bubka, alors que l’on a jeté

des projectiles sur les athlètes. J’ai essayé de prendre contact avec lui,

il ne m’a jamais répondu", a expliqué David Douillet, qui, en revanche,

a souligné que l’Allemande Claudia Bokel, présidente de la Commission des

athlètes au sein des Comités olympiques européens (COE), avait "joué

son rôle".

Sebastian

Coe, président du Comité d’organisation des Jeux de Londres en

2012, a traité de "voyous" les responsables chinois chargés du relais de la

flamme olympique.

Sebastian

Coe, président du Comité d’organisation des Jeux de Londres en

2012, a traité de "voyous" les responsables chinois chargés du relais de la

flamme olympique.

"Il exprimait sa préoccupation sur la manière dont ils l’ont traité sur le

parcours", a expliqué une porte-parole du comité d’organisation des Jeux de

Londres.

Source : AFP 7 et 8 avril 2008

QUELQUES MOTS SUR LE TIBET

TIBET : A propos de quelques idées fausses... Dossier élaboré par le C.S.P.T. Nord-Pas-de-Calais, sept. 1993 PREAMBULE Le Tibet est méconnu. Éloigné de nous de plusieurs milliers

de kilomètres, situé entre neige et désert, jadis fermé aux étrangers,

aujourd'hui soumis à l'autorité de Pékin, le Tibet constitue une réalité bien

souvent ignorée. Une réalité coincée entre clichés et

propagande. Parlez donc du Tibet autour de vous.

Vous verrez : généralement, le Tibet fait sourire. D'aucuns évoquent Tintin ou

le Yeti. Les plus érudits : Alexandra David-Néel ou Lhassa, la capitale. Quant au Dalaï Lama, il est présenté

comme une figure, certes éminemment sympathique, mais franchement

anachronique... Les Chinois ont beau jeu d'obscurcir

encore plus les choses. Le Tibet est sous contrôle.

L'information ne filtre pas ou très difficilement. Les rares visiteurs sont «

pris en charge » ; tandis que, de par le monde, les émissaires chinois sont

prodigues en discours rassurants... mais falsificateurs. Les tortures sont

niées, les exactions gommées, la situation des Tibétains outrageusement

enjolivée. La propagande, héritée de Mao, tisse son réseau de mensonges. Et,

pour commencer, elle réécrit l'Histoire. Le présent document a pour objet de

dénicher ces contrevérités qui empoisonnent le Tibet et les Tibétains. Il a

pour objet surtout d'y répondre, de rétablir la vérité ; à partir d'éléments

objectifs et, en cela, vérifiables. Présenté sous forme de fiches, il aborde

quelques thèmes (l'histoire, la situation économique, l'identité culturelle,

etc.) que la propagande chinoise a, bien souvent, falsifiés grossièrement,

grugeant l'opinion non avertie. Il tente ainsi d'identifier les principaux

arguments avancés, avec constance, par les autorités chinoises pour légitimer

l'occupation et y oppose des contre-arguments utiles. Rétablir la vérité : le

dessein est sans doute quelque peu présomptueux. Il n'en constitue pas moins

une étape indispensable dans un combat pour la liberté. Dossier élaboré par le C.S.P.T. Nord-Pas-de-Calais, sept. 1993

Page 2 / 16 de l'histoire du Tibet fiche n° 1 Le Tibet n'a jamais constitué un Etat indépendant : il a

toujours été placé sous la tutelle chinoise. En réalité, le Tibet a été

indépendant durant la majeure partie de son histoire, au total plus de 17

siècles (depuis J.C.).

• À partir du milieu du XIVème siècle, après l'invasion du pays par les armées mongoles, le Tibet recouvre l'indépendance, et ce, jusqu'au milieu du XVIIème siècle.

•

En 1652, les Mongols refont leur apparition et instituent le titre et la fonction de Dalaï Lama. Progressivement, l'influence mongole va s'estomper, le Dalaï Lama devenant pratiquement le Souverain absolu.•

En 1717, une armée mandchoue occupe brièvement Lhassa et tente d'établir au Tibet un protectorat chinois. Celui-ci ne sera jamais qu'une pure formalité, le pouvoir étant pleinement exercé par le Dalaï Lama.•

En 1910, la Chine envahit une nouvelle fois le Tibet, mais la révolution chinoise de 1911 qui met à bas l'empire mandchou permet aux Tibétains de chasser l'occupant dès 1913.•

Entre cette année et 1950, date à laquelle la République populaire de Chine franchit de nouveau les frontières tibétaines, le Tibet connaît sa dernière période d'indépendance.Dossier élaboré par le C.S.P.T. Nord-Pas-de-Calais, sept. 1993 Page 3 / 16

des liens entre Tibétains et Chinois fiche n° 2

Le peuple tibétain fait partie intégrante du peuple chinois. De par leurs origines, leurs religions, leurs cultures, les deux peuples sont indissociablement liés.

Si Chinois et Tibétains font, tous deux, partie des populations mongoloïdes, il est clair que, pour autant, les Tibétains ne constituent pas une composante de la population chinoise (han). La langue tibétaine se classe dans la famille dite tibéto-birmane et n'est pas rattachée à la famille chinoise (

mandarin). Elle s'écrit, non pas à l'aide d'idéogrammes, mais avec un alphabet de 30 lettres dérivé du sanscrit.Les caractéristiques religieuses sont aussi, en définitive, sensiblement différentes. Le bouddhisme a certes influencé les deux cultures, mais avec des formes très différentes et surtout, une intensité et une permanence tout à fait inégale. On sait, en effet, qu'en Chine, le bouddhisme a fortement décliné entre le XIIIème et le XIVème siècles au profit de la religion syncrétique chinoise, faite d'un mélange de taoïsme, de confucianisme, et de bouddhisme, voire des formes antiques de religions populaires. Les transformations de ce dernier siècle ont porté de nouveaux coups à ce qui demeurait du bouddhisme en Chine.

En revanche, le bouddhisme est extrêmement vivace chez les Tibétains. Il façonne leur conception de la vie : l'origine et la nature du monde, le rôle de l'individu dans la société, les principes moraux, les arts, la médecine. L'état religieux attire une grande partie de la population (20% estime-t-on). En outre, avant l'invasion chinoise, pouvoir temporel et pouvoir spirituel étaient confondus au Tibet.

Le bouddhisme s'est introduit au Tibet dès le VIIème siècle, avec une seconde vague importante au XIème siècle. Il découle très directement du bouddhisme indien, en s'appuyant sur ses trois tendances fondamentales (Hinayana, Mahayana, Tantrayana) pour former un tout cohérent et systématique. En outre, les cultes et les rituels ont permis, dans une certaine mesure, l'adaptation de la première religion tibétaine : la religion bön.

Dossier élaboré par le C.S.P.T. Nord-Pas-de-Calais, sept. 1993 Page 4 / 16

du Tibet comme Etat indépendant fiche n° 3

Aucun pays n'a jamais reconnu le Tibet comme Etat indépendant.

Sans vouloir remonter trop loin dans le passé, on peut fournir une liste de pays qui, en leur temps,ont reconnu le Tibet comme Etat autonome et ont traité avec ce pays indépendamment de laChine : notamment la Mongolie, le Bhoutan, le Népal, l'Inde Britannique, et la Russie Tsariste (à noter que, par exemple, le Congrès Américain, le 28 octobre 1991, a argué de ces relations passées pour considérer que le Tibet était un pays actuellement occupé).

Cependant, il y a quelque paradoxe à s'appuyer sur l'opinion d'Etats voisins pour apprécier la légitimité du Tibet à revendiquer l'indépendance : ne peut-on pas commencer par demander l'avis des Tibétains eux-mêmes ? Or, on sait que ces derniers sont massivement très favorables à l'autonomie.

Dossier élaboré par le C.S.P.T. Nord-Pas-de-Calais, sept. 1993 Page 5 / 16

de l'essor de la population au Tibet fiche n° 4

La population tibétaine a pu se développer au sein de la République Populaire de Chine.

Le Tibet, en réalité, a dû supporter et supporte encore des atteintes graves, au point que certains vont jusqu'à parler de génocide.I. Une diminution physique de population tout à fait importante

Les services du gouvernement tibétain en exil estiment à environ 1.200.000 le nombre de Tibétains décédés de mort non naturelle entre 1950 et 1980 :

432 000 sont morts au combat

343.000 sont morts de faim

173.000 sont morts en prison

156.000 ont été exécutés sommairement

92.000 ont péri sous la torture

9.000 se sont suicidés...

Dans les années '80, en dépit de la libéralisation annoncée, les emprisonnements et les exécutions n'ont pas cessé (cf. fiche n° 7).

II. Un contrôle des naissances dramatique

Des témoignages accablants montrent l'importance des avortements, des stérilisations forcées - parfois à l'encontre de jeunes filles n'ayant jamais eu d'enfants, voire des infanticides. Pourtant, les Tibétains étaient censés bénéficier de la politique des minorités, autrement dit, n'étaient pas sujets aux mesures contraignantes de limitation des naissances. Quoi qu'il en soit, depuis janvier 1992, le Gouvernement chinois a officiellement décidé de lever ces restrictions et donc d'étendre « légalement », à la Région Autonome du Tibet, ce type de mesures...

III. Un peuple devenu minoritaire chez lui (cf. fiche n° 9)

Le Gouvernement tibétain en exil estime à 6 millions le nombre de Tibétains (dans l'ensemble des trois régions historiques : U-Tsang, Kham et Amdo), et à 7,5 millions le nombre de Chinois vivant dans ces régions. Outre une présence militaire très forte (de 300.000 à 500.000 soldats), le nombre de « colons » se multiplie, les Chinois bénéficiant d'incitations financières pour s'implanter au Tibet.

Par ailleurs, on assiste actuellement à une campagne organisée en faveur des mariages mixtes sino-tibétains, dans le but manifeste de faire disparaître l'identité tibétaine.

IV. Un véritable « génocide culturel »

Le religieux qui sous-tend l'ensemble de la culture tibétaine a fait l'objet d'attaques systématiques de la part des Chinois. Plus de 6.000 monastères ont été détruits à la dynamite et à la pioche par l'armée d'occupation chinoise. Des milliers de textes anciens ont été brûlés et de nombreux objets de culte ont été détruits ou refondus (cf. aussi fiche n° 8).

Dossier élaboré par le C.S.P.T. Nord-Pas-de-Calais, sept. 1993 Page 6 / 16

de la situation économique au Tibett fiche n° 5

La situation économique du Tibet s'est fortement améliorée grâce à l'intégration dans la République Populaire de Chine.

Il est vrai qu'avant 1950, le Tibet donne l'apparence d'un pays dont l'économie est essentiellement partagée entre l'agriculture et l'élevage et où l'industrie est quasi inexistante. La production reste stagnante sur le long terme. Cependant, un certain équilibre a pu s'instaurer, la population ne progressant que très modérément.

Quoiqu'en disent les autorités chinoises, l'annexion du Tibet par la Chine n'a pas permis une amélioration significative de la situation économique. Bien au contraire. Qu'on en juge plutôt par ces quelques chiffres et commentaires :

•

D'après les statistiques de la Banque Mondiale, le revenu moyen par habitant au Tibet serait parmi les plus faibles au monde. En 1989, seul un pays - le Mozambique - est caractérisé par un revenu par tête moindre.•

Le développement industriel est resté très limité : durant les années '80, aucune province chinoise ne fait apparaître une production industrielle par tête inférieure à celle de la « Région Autonome du Tibet ».•

On estime même que le « Produit Intérieur Net » aurait diminué au Tibet entre 1952 et 1982. A noter que ces résultats économiques plus que médiocres n'ont pas été enrayés par les subventions de l'Etat Central, pourtant en forte augmentation (fiche n° 6). La situation économique défavorable est surtout supportée par la population autochtone. Les exemples abondent montrant que les inégalités se renforcent au Tibet au bénéfice des colons chinois et au détriment des Tibétains : la mortalité infantile chez les Tibétains est deux à trois fois plus élevée que celle des Chinois ; les services sociaux sont bien plus développés dans les bourgades de colons chinois. Surtout, l'accès à l'éducation est foncièrement inégal.Conséquence : 80 % des Tibétains seraient illettrés contre 23 % seulement pour la Chine dans son ensemble.

Dossier élaboré par le C.S.P.T. Nord-Pas-de-Calais, sept. 1993 Page 7 / 16

de l'aide financière chinoise au Tibet fiche n° 6

Le Tibet bénéficie au plus haut point de l'aide financière de l'Etat central.

Certes, à partir du début des années 80, constatant la permanence des difficultés économiques du Tibet, les autorités chinoises ont décidé de renforcer sérieusement l'aide financière en direction de la « Région autonome ». Ainsi, entre 1975 et 1984, le montant des subventions a presque été multiplié par 3.

Encore faut-il préciser à quoi servent ces subventions.

I. Les utilisations effectives des subventions.

On peut estimer que les subventions chinoises répondent principalement à quatre missions.

1) Financer la « militarisation » du Tibet : 300.000 à 500.000 soldats sont à entretenir ; des aérodromes militaires, des bases de missiles, des stations de radar doivent être équipés et fonctionner.

2) Permettre le fonctionnement d'une administration pléthorique dont l'objectif est d'assurer le contrôle politique du pays.

3) Renflouer les déficits des entreprises implantées au Tibet : depuis 1967, en effet, les profits de l'industrie seraient négatifs.

4) Aider à l'installation des colons chinois sur le territoire tibétain. La plupart des colons chinois bénéficient, en effet, de primes à la mobilité pour venir travailler au Tibet.

Somme toute, la population autochtone ne profite en rien des flux financiers en provenance de Chine. Les disparités économiques entre Chinois et Tibétains s'accentuent (fiche n°5). Bien plus, non seulement les Chinois, n'aident aucunement les Tibétains, mais même ils prélèvent sur le Tibet un véritable tribut, en termes de ressources naturelles.

II. Le tribut du Tibet à la Chine

Le Tibet profite économiquement à la Chine en raison de l'importance tout à fait considérable de ses richesses naturelles.

Qu'on en juge par ces quelques éléments :

•

Les contrées orientales du Tibet contiennent environ la moitié des réserves forestières de Chine ;•

Ses gisements de minerais de fer seraient les plus importants de Chine, et ceux de cuivre figureraient au second rang de l'ensemble de l'Asie ;•

Les gisements d'uranium et de borax seraient les plus importants du monde ;•

Le Tibet serait également riche en ressources telles que : or, chrome, plomb, argent, mercure, charbon, lithium,...Au fur et à mesure que s'améliore l'accessibilité du territoire tibétain et pour répondre aux besoins de son économie, en expansion depuis quelques années, la Chine ponctionne copieusement sur ces richesses. Le coût écologique en devient exorbitant. Notamment, le spectacle de la déforestation commence à s'étendre dramatiquement : la surface forestière a globalement diminué de moitié entre 1950 et 1985.

Dossier élaboré par le C.S.P.T. Nord-Pas-de-Calais, sept. 1993 Page 8 / 16

de la prétendue lib éralisation du Tibet fiche n° 7

Depuis le début des années 80, il existe un fort mouvement de libéralisation au Tibet.

Les années marquées par la curieusement nommée « Révolution culturelle » (1966-1976) ont été dramatiques pour la Chine, et proprement infernales pour le Tibet. C'est sans doute durant cette période que les exactions les plus cruelles ont été perpétrées à l'encontre du peuple tibétain et de sa culture. Par différence, le début de la décennie suivante a pu révéler une relative libéralisation. Au crédit de cette hypothèse, trois éléments peuvent être mentionnés : une amorce de dialogue avec les Tibétains exilés dès 1978, la réouverture du « Toit du Monde » au tourisme à partir de 1981, une plus grande tolérance religieuse (cf. fiche n°8).

Cependant, en desserrant le carcan communiste, les Chinois ont sous-estimé fortement l'attachement des Tibétains à l'indépendance de leur pays. A partir de 1987-1988 et aujourd'hui encore, quantité de manifestations, voire d'émeutes populaires ont éclaté au Tibet, notamment à Lhassa, avec constamment cette même revendication : la liberté pour le Tibet.

En réponse à ce mouvement d'opposition, les autorités chinoises ont fait montre d'une répression brutale. Bien souvent, les manifestations ont été noyées dans le sang. Les arrestations et les condamnations arbitraires ont été multipliées. En fait de « libéralisation », la loi martiale a été imposée à Lhassa en mars 1989 et a été maintenue pendant un an.

On évalue aujourd'hui à 4 000 le nombre de détenus d'opinion dans les prisons tibétaines. Et ce chiffre sous-estime probablement la réalité. La torture est monnaie courante. Les rapports d'associations humanitaires, notamment ceux d'Amnesty International, multiplient les exemples des pires exactions commises à l'encontre des prisonniers.

Dossier élaboré par le C.S.P.T. Nord-Pas-de-Calais, sept. 1993 Page 9 / 16

de la tolérance religie use au Tibet fiche n° 8

Depuis le début des années 80, on constate un retour à la liberté religieuse et une politique de préservation de la culture tibétaine.

La religion et le patrimoine culturel ont souffert au plus haut point de la Révolution culturelle (cf. fiche n° 4) et l'achèvement de cette période tragique a pu apparaître, par contraste, comme une amorce de libéralisation (cf. aussi fiche n° 7). En particulier, sur le plan religieux, la liberté de croyance et de pratique est théoriquement restaurée conformément à l'article 36 de la constitution chinoise.

Et il est vrai que les touristes visitant le Tibet ne manqueront pas de voir les drapeaux de prières sur les toits des maisons, les moulins à prières ou les chapelets (malas) tenus ouvertement par les Tibétains fervents, tandis que les pèlerinages vers les lieux sacrés ont repris. Autre signe de cette amélioration : la reconstruction et la restauration de monastères dont on sait qu'ils avaient été détruits à plus de 95 %.

La « liberté religieuse » affirmée est en fait très largement spécieuse.

• Seule une faible proportion des temples ont pu être reconstruits et ils ne le sont qu'avec l'aide des dons privés et du travail volontaire.• Les activités de prières et les cérémonies religieuses - notamment publiques - sont soumises à contrôle ; la diffusion de textes religieux est assimilée à de la propagande.

•

Le rôle d'enseignement des religieux, pourtant fondamental dans la culture tibétaine, est pour une large part proscrit.•

Les procédures d'admission des jeunes novices sont soumises à l'autorisation du pouvoir officiel.En outre, avec le renforcement de la répression, à partir de 1987, le contrôle des religieux par la police s'est considérablement accentué. Des camps militaires sont installés à proximité des grands monastères. L'activité des moines est par ailleurs espionnée de l'intérieur et nombreuses sont les expulsions touchant des religieux soupçonnés d'entretenir des positions « indépendantistes ».

On sait enfin qu'une part importante de détenus d'opinion, et notamment ceux qui se sont vus infliger les peines les plus lourdes, sont des religieux.

Dossier élaboré par le C.S.P.T. Nord-Pas-de-Calais, sept. 1993 Page 10 / 17

de la présence chinoise au Tibet fiche n° 9

Les Chinois sont très minoritaires au Tibet. D'après les résultats du recensement de 1990, sur 2.196.000 habitants, seuls 100.000 sont non Tibétains.

Première remarque : de l'aveu même des autorités chinoises, ce chiffre de 100.000 n'intègre ni les militaires, ni les personnes présumées « installées temporairement avec leur famille ». Or, selon d'autres sources, les militaires seraient plusieurs centaines de milliers (300 à 500.000), tandis que la notion d'« installations temporaires » est des plus relatives...

Le Gouvernement tibétain en exil met en avant d'autres chiffres : il y aurait au Tibet (Tibet historique et non la seule Région Autonome du Tibet), 6,1 millions de Tibétains pour 7,6 millions de Chinois. Les Tibétains sont donc désormais minoritaires chez eux. Il est vrai, ces chiffres commencent à dater de plusieurs années : mais précisément ces dernières années n'ont fait qu'accentuer ce déséquilibre démographique au détriment des autochtones. Cependant, il y a lieu d'insister sur les disparités de peuplement suivant les zones. Toujours, d'après le Gouvernement Tibétain en exil, il y aurait 1,4 million de Chinois au Tibet central (UTsang),

2,6 millions dans l'Amdo et 3,6 millions dans le Kham, contre respectivement 2,1 millions,

1 million et 3 millions de Tibétains. Dans la seule capitale, Lhassa, on trouverait 100.000 Chinois

contre 50.000 Tibétains.

Pour favoriser l'implantation de colons, les incitations financières et les aides en nature sont substantielles : le gouvernement chinois a mis au point une large panoplie d'encouragements économiques, sociaux et éducatifs (cf. aussi fiche n° 6). Les grands projets, tout particulièrement, sont de nature à attirer en grand nombre les colons :

ainsi la construction d'une gigantesque centrale électrique sur le lac Turquoise (Yamdrok Tso) devrait impliquer la venue de 300.000 colons...

Dossier élaboré par le C.S.P.T. Nord-Pas-de-Calais, sept. 1993 Page 11 / 16

de l'utilisation de la torture au Tibet fiche n° 10

La torture n'existe pas au Tibet, la Chine ayant ratifié la convention des Nations Unies contre la torture.

Effectivement, la Chine a adhéré en octobre 1988 à la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels et dégradants. Sur le plan national déjà, au travers de sa Constitution, la Chine proclame que la « liberté de l'individu » et la « dignité personnelle » de tout citoyen sont inviolables. Plus précis encore, le Code Pénal chinois stipule qu'il est « strictement interdit d'extorquer des aveux par la torture ». La torture est pourtant une réalité au Tibet, que l'ensemble des organisations humanitaires internationales ont dénoncée : Amnesty International, Asia Watch, Lawasia, etc. Elle est pratiquée fréquemment à l'encontre des détenus pour leur extorquer des « aveux » ou des informations concernant le mouvement indépendantiste. Quantité de témoignages, notamment d'anciennes victimes, ont permis de constituer un dossier accablant contre les autorités chinoises. Passages à tabac, utilisation de matraques électriques, suspension par les mains ou par les pieds, immersion dans l'eau glacée, injection de liquides toxiques, morsures de chiens sont les tortures les plus utilisées. Il en existe d'autres... La plupart des victimes sont des militants indépendantistes. Toutefois, des proches de certains militants (dont des enfants) auraient également été soumis à des sévices.

Le Gouvernement Tibétain en exil estime à 92.000 le nombre de Tibétains décédés sous la torture entre 1949 et 1984. La liste, à l'évidence, s'est alourdie ces dernières années.

Dossier élaboré par le C.S.P.T. Nord-Pas-de-Calais, sept. 1993 Page 12 / 16

de la prétendue « Région autonome » du Tibet fiche n° 11

Il est inutile d'accorder l'indépendance au Tibet puisque ce pays constitue déjà « une Région Autonome » de la République Populaire de Chine.

Certes, la Constitution de la République Populaire de Chine indique dans son article 4 que « l'autonomie régionale est pratiquée dans les territoires où les minorités vivent en communautés importantes ; dans ces territoires des organes de Gouvernement décentralisés sont mis en place pour l'exercice du droit à l'autonomie ».

Deux questions se posent quant à « l'autonomie » effective du Tibet :

•

Les Tibétains sont-ils bien représentés dans les organes de gouvernement décentralisés ?•

Que vaut le pouvoir de la Région face au pouvoir central ?A- Conformément à la loi sur l'autonomie des « minorités », le Président de la Région Autonome du Tibet et les membres du Comité Permanent du Congrès Populaire sont Tibétains, et l'on estime que les deux tiers des cadres de Gouvernement sont Tibétains. Toutefois, ces éléments sont trompeurs car, en Chine, le régime de parti unique conduit le Parti Communiste à exercer le pouvoir effectif. Or, au Tibet, les postes clés du Parti sont tenus par des Chinois...

B- La Constitution reconnaît au Congrès Populaire de la Région Autonome du Tibet, le pouvoir de décider seulement d'adaptations spécifiques de lois gouvernementales. En revanche, la définition de politiques nouvelles, est, à cet échelon territorial, impossible. En outre, le Comité Permanent du Congrès National Populaire détient un pouvoir de veto absolu sur les motions prises par la Région Autonome.

Dossier élaboré par le C.S.P.T. Nord-Pas-de-Calais, sept. 1993 Page 13 / 16

de la restauration du pouvoir féodal au Tibet fiche n° 12

Le départ de la Chine rendrait possible la restauration d'un pouvoir féodal et autocratique au Tibet.

Pouvoir spirituel et pouvoir temporel ont souvent été confondus au Tibet. En particulier, avec l'instauration du pouvoir des Dalaïs Lamas à partir du milieu du XVIIème siècle, s'est mise en place une véritable théocratie.

Actuellement, le gouvernement tibétain en exil (à Dharamsala) est effectivement dirigé par le XIVème Dalaï Lama, Tenzin Gyatso. Cependant, celui-ci, évoquant l'hypothèse d'un retour à l'indépendance du Tibet, a écarté la possibilité d'une restauration à l'identique du régime théocratique d'avant 1950. Bien au contraire, un nouveau système serait mis en place, démocratique et parlementaire ; le Dalaï Lama parlant même d'un Etat laïc et d'une économie mixte. A plus court terme, un Gouvernement intérimaire serait nommé dont la tâche serait de préparer une nouvelle constitution et l'élection d'une Assemblée Nationale (la première version de cette Constitution date de 1962, et a été complétée depuis). Le Dalaï Lama a plusieurs fois affirmé publiquement que dès qu'une telle structure serait mise en place, il souhaitait se retirer de toute fonction et de tout rôle politique, au profit d'une véritable démocratie.

Les vues que développent le Dalaï Lama sont même tout à fait progressistes. Il souhaite la promotion de la paix, de la non-violence. Il a, au plus haut point, le souci des exigences écologiques, et va jusqu'à préconiser « un Gouvernement confédéral à l'échelle du monde ».

Dossier élaboré par le C.S.P.T. Nord-Pas-de-Calais, sept. 1993 Page 14 / 16

du Tibet d'avant 1950 fiche n° 13

L'intégration du Tibet dans la République Populaire de Chine a mis un terme à un régime féodal, aux conséquences inhumaines pour la population tibétaine.

Les représentants chinois sont particulièrement prolixes et friands de détails, pour dénoncer les prétendues ignominies commises au Tibet par les religieux et les propriétaires terriens à l'encontre des paysans. Il est clair que ces descriptions relèvent largement de la propagande officielle...

Non pas que le Tibet d'avant 1950 soit paradisiaque, mais de façon certaine, le discours chinois a outrageusement noirci la situation réelle.

On dispose de peu de documents dignes de foi sur cette période du Tibet retraçant les conditions de vie des Tibétains. Les témoignages d'Alexandra David-Néel sont, à cet égard, très précieux.

Certes, il faut admettre que la riche spiritualité tibétaine s'accompagnait dans les campagnes d'un réel obscurantisme entretenu par le clergé, et des pires superstitions. Certains traits négatifs marquent également la société tibétaine traditionnelle : paysans endettés et tenus à la corvée, pauvreté, corruption à tous les niveaux, ...

Alexandra David-Néel, comme de nombreux voyageurs de son époque (Tucci, Harrer, Richardson,...), affirme cependant que le Tibet était aussi et avant tout, un pays de rires et de fêtes, de réjouissances et de festins. Un pays de plaisir de vivre où personne ne mourrait de faim et où les châtiments sanglants décrits par les Chinois, n'avaient pas cours. A noter aussi que le statut de la femme au Tibet était certainement plus enviable que celui de la femme en Chine, en Inde, ou de la femme musulmane. Son rôle dans la société était de tout premier plan, et sa liberté de choix généralement respectée. (Voir à ce propos le livre « La femme au temps des Dalaïs Lamas » d'Anne Chayet. Stock, 1993)

Dossier élaboré par le C.S.P.T. Nord-Pas-de-Calais, sept. 1993 Page 15 / 16

de l'influence britann ique sur le Tibet fiche n° 14

L'annexion du Tibet par la Chine lui a permis de se soustraire à la colonisation britannique.

Les Anglais n'intervinrent au Tibet qu'au début du XXème siècle. Auparavant, ils se trouvaient confrontés à la politique tibétaine de fermeture des frontières. Soucieux de conclure un traité commercial avec le Tibet, les Anglais organisèrent une opération militaire en 1903 (mission Younghusband). Dès 1904, ils se retirèrent : ils avaient obtenu la libre circulation des marchandises venant de l'Inde, et l'autorisation d'ouvrir des comptoirs commerciaux.

Bien plus, au travers de la conférence de Simla (1914), ils furent favorables de facto à une reconnaissance de l'indépendance du Tibet.

Dossier élaboré par le C.S.P.T. Nord-Pas-de-Calais, sept. 1993 Page 16 / 16

du rôle du Panchen Lama au Tibet fiche n° 15

Si le Dalaï Lama n'a jamais été favorable à l'annexion chinoise, en revanche, le Panchen Lama, la deuxième autorité spirituelle tibétaine, a toujours soutenu l'action de Pékin au Tibet.

Au Tibet, le Panchen Lama est le numéro deux de la hiérarchie religieuse, après le Dalaï Lama. Son monastère est le célèbre Tashilunpo, à Shigatsé. Le Xème Panchen Lama est né en 1938. A trois ans, il est reconnu comme étant la réincarnation du Premier Panchen Lama qui régnait au XVème siècle.

Les autorités chinoises ont toujours prétendu que le Panchen Lama avait, sans discontinuité, assuré de son soutien leur politique à l'égard du Tibet : ceci est tout à fait faux. Ils citent, en premier lieu, un message de félicitation à Mao Tsé Toung, le jour de la proclamation de la République Populaire de Chine, dans lequel le Panchen Lama exprimerait « son impatience de voir le succès de l'unification de la patrie et de la libération du Tibet au plus tôt. » Soutien précoce aux communistes chinois, c'est le moins que l'on puisse dire : le Panchen Lama n'a en effet que onze ans en 1949.

En réalité, dès 1961, au travers de certaines prises de position, le Panchen Lama se montre très critique à l'encontre de la politique de Mao. En 1964, il réitère à Lhassa, où, lors d'un discours public, il réclame l'indépendance du Tibet et affirme son soutien au Dalaï Lama. Immédiatement après cet « incident », il est placé en résidence surveillée, jugé et condamné à une peine d'emprisonnement. Il passera quinze ans en prison ou en résidence surveillée à Pékin, pendant toute la révolution culturelle. Il prononce alors une autocritique humiliante et figure ensuite comme un allié précieux des communistes chinois.

Toutefois, dans les derniers moments de sa vie, le Panchen Lama devait, de nouveau, dénoncer très vivement la politique chinoise : « Le Tibet a payé un prix plus fort que les gains qu'il a enregistrés pour son développement au cours des trente dernières années » dira-t-il dans une déclaration prononcée dans « sa » ville de Shigatsé. Il devait mourir quelques jours après cette déclaration, officiellement d'un infarctus du myocarde.

.